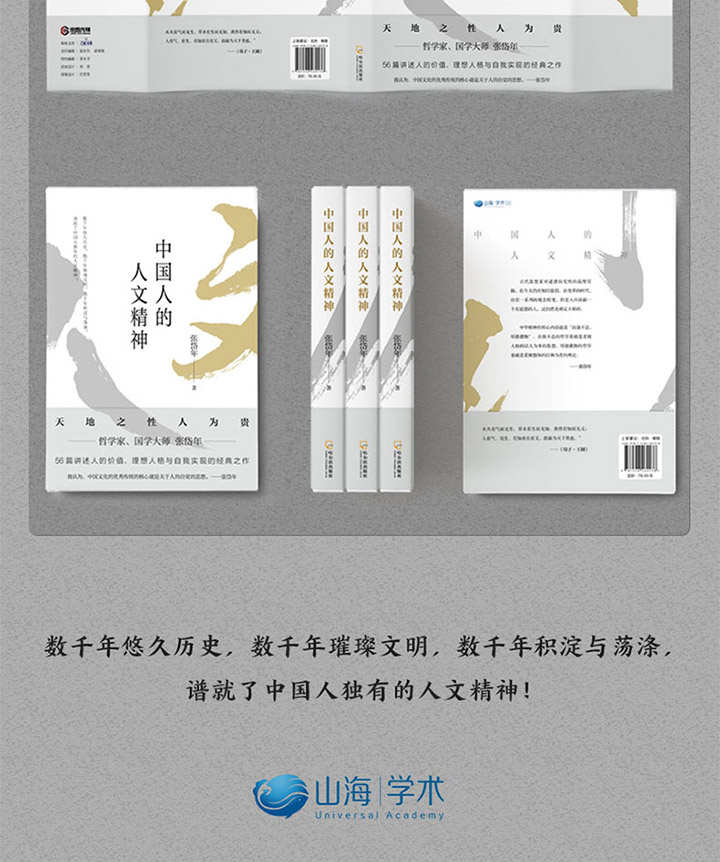

著名学者张岱年《中国人的人文精神》,一部关于中国传统哲学与文化的杰作,56篇讲述人的价值、理想人格与自我实现的经典篇章,解析中华精神的核心内容与思想。

本书特别遴选了著名哲学家、哲学史家张岱年关于人的价值、理想人格、自我实现和超越、生活理想、精神境界等的论著,深切分析新时代年轻人关于人的价值、自我实现等方面的疑问和苦恼,从中国哲学、传统文化等角度指出方向,全面展现一代国学大师对中国古代哲学、文化及社会人生的思考与观点。

★32开精装,哈尔滨出版社出版

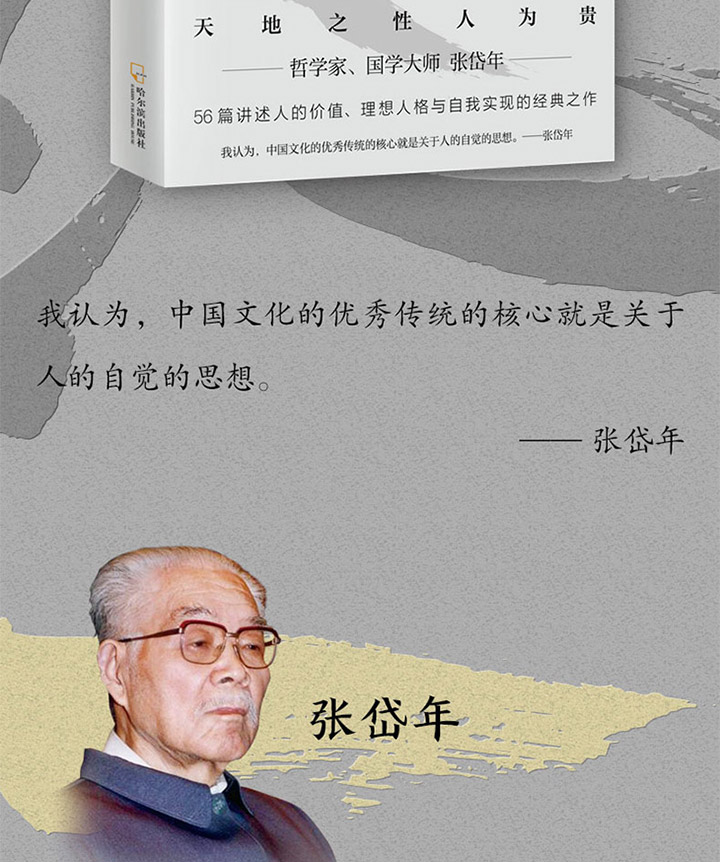

★张岱年,著名哲学家、哲学史家,曾任中国哲学史学会会长、中华孔子研究会会长、清华大学思想文化研究所所长,长期从事中国哲学史与文化的研究,有较高的造诣和广泛的建树,

★本书分为“传统与文明”“哲学与精神”“道德与理想”“修养与性情”“人格与生活”五大部分,收录56篇哲学文化经典

★深切分析新时代年轻人关于人的价值、自我实现等方面的疑问和苦恼,从中国哲学、传统文化等角度为其指出方向,引起他们对人生价值、理想生活以及精神追求的思考和感悟

人文精神是一种普遍的人类自我关怀,表现为对人的尊严、价值、命运的维护、追求和关切,对人类遗留下来的各种精神文化现象的高度珍视,对一种全面发展的理想人格的肯定和塑造。人之所以是万物之灵,就在于有人文,有自己独特的精神文化。

本书分为五篇,包括传统文化、民族精神、爱国主义、独立意志、理想人格、自我实现与自我超越等内容,全面深刻地展现了中国人的人文精神与人文风貌。

★中国著名哲学家、哲学史家、国学大师

张岱年一直致力于中国哲学史、哲学问题以及文化问题的探讨和研究,他的《中国哲学大纲》以哲学问题为纲,分别叙述其源流发展,以显出中国哲学的系统条理,其较高的学术品位为学界所公认,至今仍是中国哲学专业的书目。

★56篇关于中国古代哲学与文化的经典之作

本书分为“传统与文明”“哲学与精神”“道德与理想”“修养与性情”“人格与生活”五大部分,收录了《诸子的相反相成》《中国哲学关于人生价值的思想》《谈中国传统哲学与自我实现》等56篇哲学文化经典,全面展现了张岱年对中国古代哲学、文化及社会人生的思考与观点。

★中国古代哲学的优秀传统与现代唯物论哲学相结合

张岱年在对中国哲学史和哲学问题的研究中,次系统梳理了中国古代哲学的唯物论思想,阐发了中国的辩证法思想,显扬了中国的人本思想,并且做出以马克思主义哲学观点解释社会人生的尝试。他还坚持以唯物史观指导文化研究,综合中西文化之长,创造新型的中国文化,认为只有正确理解中国文化的优秀传统,才能具有民族的自尊心、自信心。

★天地之性人为贵。人的价值、理想人格与自我实现

本书特别遴选了张岱年关于人的价值、理想人格、自我实现和超越、生活理想、精神境界等的论著,如《独立意志与独立人格》《人之所以为人》《“大地之性人为贵”——人的价值》《理想人格的设计》《自我实现与自我超越》等,深切分析新时代年轻人关于人的价值、自我实现等方面的疑问和苦恼,从中国哲学、传统文化等角度为其指出方向,引起他们对人生价值、理想生活以及精神追求的思考和感悟。

★中华精神的核心内容,,自强不息、厚德载物

我认为,中国文化的优秀传统的核心就是关于人的自觉的思想。——张岱年

张岱年把中华民族精神概括为“自强不息”“厚德载物”,即发扬自觉性,坚持前进精神、以和为贵与宽容博厚精神。这是中华文化优秀传统的核心。自强不息的哲学基础是重视人格的以人为本的思想,厚德载物的哲学基础是重视整体的以和为贵的理论。

传统文化的精华

张岱年

每一个人都属于一定的民族,即令他的国籍改变了,他属于那个民族还是改变不了的。作为民族的一分子,应有正确的民族意识,应具有一定的民族自尊心。但是,一个人如若缺乏民族自尊心,不具备正确的民族意识,这就是可悲的了。在抗日战争时期,每一个不屈服的中国人,都常常说一句话,这句话就是:“我是中国人!”这就表示了强烈的民族自尊心。正是因为绝大多数的人民都具有民族自尊心,所以能坚持抗战,取得后的胜利。

民族自尊心有一定的思想基础,这就是对于本民族的文化的优秀传统具有一定的认识。中华民族的文化源远流长,具有丰富而复杂的内容。其中既有陈腐的糟粕,也有优秀的精华。其糟粕日益显得陈腐可憎了,其精华则随着时间的演进而更显出灿烂的光辉。民族文化的优秀传统乃是这个民族所以能够自立于世界的思想基础,也是这个民族所以能够发展进步的思想源泉。中国文化的优秀传统包含许多精粹思想,这精粹思想也非止一端,然而有其重要的核心。这优秀传统的核心何在呢?我认为,中国文化的优秀传统的核心就是关于人的自觉的思想。

人的自觉就是对于人与其他动物不同的特点有明确认识。孟子提出“人之所以异于禽兽者”,荀子提出“人之所以为人者”,这都是表示人与其他动物不同的特点的概念,提出这类明确的概念,即是具有比较明确的人的自觉。

中国古代哲学的中心议题即是如何做人,研究“为人之道”。中国古代哲学认为“为人之道”在于提高人的自觉,实现人的价值。

孟子认为人之所以异于禽兽者在于有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心。“无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。”(《孟子·公孙丑上》)荀子认为人之所以为人者在于有辨,他说:“人之所以为人者,非特以二足而无毛也,以其有辨也。夫禽兽有父子而无父子之亲,有牝牡而无男女之别。……故人道莫不有辨。……辨莫大于分,分莫大于礼。”(《荀子·非相》)要而言之,孟、荀认为人与其他动物不同的特点在于具有道德意识,亦即具有道德的自觉,知道什么是应该做的,什么是不应该做的。这是中国古代儒家的基本观点。

古代儒家认为,因为人具有道德意识,这就超过了其他动物,从而具有很高的价值。孟子提出“良贵”学说,“良贵”即内在价值。孟子认为人人都具有内在价值,而人的内在价值的根据即在于具有“仁义忠信,乐善不倦”的品德。荀子论人为天下贵说:“水火有气而无生,草木有生而无知,禽兽有知而无义;人有气、有生、有知亦且有义,故为天下贵也。”(《荀子·王制》)从人具有道德意识来论证人的价值,在今天看来,仍然是具有重要意义的。

墨家也提出关于人与其他动物不同的学说,《墨子·非乐上》云:“今人固与禽兽、麋鹿、蜚鸟、贞虫异者也。今之禽兽、麋鹿、蜚鸟、贞虫,因其羽毛以为衣裘,因其蹄蚤以为绔屦,因其水草以为饮食。故唯使雄不耕稼树艺,雌亦不纺绩织纴,衣食之财固已具矣。今人与此异者也,赖其力者生,不赖其力者不生。君子不强听治,即刑政乱;贱人不强从事,即财用不足。”墨家提出人的特点是“赖其力者生,不赖其力者不生”,可谓卓识。所谓力主要指劳动。但墨家所谓力是广义,统治者“听治”,劳动者“从事”,都是用力。下文说“王公大人蚤朝晏退,听狱治政”“士君子……竭股肱之力,亶其思虑之智,内治官府,外收敛关市、山林、泽梁之利”也都属于“赖其力”者。孟子曾区别了劳心与劳力,墨家则认为劳心亦是劳力。

墨子也强调义,认为一切活动都应该以“为义”为目的。墨子弟子问墨子:“为义孰为大务?”墨子回答:“能谈辩者谈辩,能说书者说书,能从事者从事,然后义事成也。”(《墨子·耕柱》)“为义”之事既包括体力劳动,也包括精神劳动。墨子主张“去喜、去怒、去乐、去悲、去爱”“手足口鼻耳目,从事于义”(《墨子·贵义》),表现了自我牺牲的崇高精神。

在战国时代,儒、墨并称显学,都有重要的影响。但是汉代以后,墨学中绝了。在汉代以后近两千年的中国文化史上,起了重要作用的是儒学。儒家论道德,一方面特别重视对于社会的责任心,另一方面又高度肯定个人的精神生活。孟子有一段话表示这一思想为明显。“禹、稷当平世,三过其门而不入,孔子贤之。颜子当乱世,居于陋巷,一箪食,一瓢饮,人不堪其忧,颜子不改其乐,孔子贤之。孟子曰:禹、稷、颜回同道。禹思天下有溺者,由己溺之也;稷思天下有饥者,由己饥之也。是以如是其急也。禹、稷、颜子易地则皆然。”(《孟子·离娄下》)“思天下有溺者,由己溺之”“思天下有饥者,由己饥之”,这是强烈的社会责任心。颜子虽贫而乐,有高尚的精神生活,但没有显赫的事业。孟子认为“禹、稷、颜回同道”,因条件的不同而有不同的表现,其本质是一样的。这就是表示,儒家是兼重个人的精神修养与社会责任的。

儒家重视个人的精神修养又强调社会责任心,这些思想观点,在今天看来,也都是必须肯定的。但是儒家有一个重要的缺点,即承认社会的等级差别是必要的。这在今天看来就必须加以批判了。墨家讲“官无常贵,而民无终贱”,把等级差别看成相对的,但也承认上下贵贱之分。对于等级差别提出批评的是道家,道家否认了社会上的贵贱上下区分的合理性,这是道家的贡献。但是道家不重视社会责任心,又陷于偏失。这些问题,现在看得比较清楚了。

要而言之,古代思想家对于道德自觉性的高度宣扬,在今天仍应加以提倡。在变革的时代,应有一系列的观念转变,但是人应该做一个有道德的人,这仍然是确定不移的。

古今时异,时异则事异。这是人所共知。但是也有一些基本的生活规律是贯通古今的。《管子》说:“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱。”这在今日仍是正确的。孟子亦说:“今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡。此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉?”这与《管子》所说一致。孟子又说:“人之有道也,饱食、煖衣、逸居而无教,则近于禽兽。”这是完全符合事实的。在古代是如此,在现代也是如此。在“逸居而无教”的情况下,有的岂止近于禽兽,实比禽兽更为恶劣。这就必须加强社会教育。在经济发展的同时大力加强教育是必需的。

中国文化优秀的传统中还有一些精湛的思想,如“天人合一”“知行合一”“以和为贵”等,然而重要的是关于人们道德自觉性的思想。这确实是传统文化的精华。

《中国人的人文精神》

作者:张岱年

出版社:哈尔滨出版社

ISBN:9787548460138

出版时间:2021年6月

开本:32开

页数:306

定价:78元

目录

第一篇 传统与文明

炎黄传说与民族精神

中华民族精神与中华民族的凝聚力

爱国主义与民族凝聚力的思想基础

民族寻根与文化传统

易学与中华文明

学派的消长

诸子的相反相成

孔子思想之精髓

汉代独尊儒术的得失

正确对待祖国民族文化遗产

第二篇 哲学与精神

中国哲学关于人生价值的思想

独立意志与独立人格

人之所以为人

“大地之性人为贵”——人的价值

关于人格类型的思想

理想人格的设计

“圣人,人伦之至也”——人与人际关系

自我实现与自我超越

谈中国传统哲学与自我实现

天人合一观念的起源与演变

儒家哲学是教育家的哲学

墨子的救世精神与“摹物论言”之学

庄惠濠梁之辩

宋明理学的心性观念的分析

辨“程门立雪”

弘扬王船山的精粹思想

第三篇 道德与理想

生活理想之四原则

关于价值与理想(点滴)

对于善恶的认识

德、道德

兼、兼爱

中、中庸

情与无情

移风易俗与传统美德

第四篇 修养与性情

精神生活与精神境界

礼义与人心

意志自由

价值观的基本问题

真善美的价值

性善与性恶

动与静

人死与不朽

饮食之道——关于“美食”“蔬食”的感想

第五篇 人格与生活

中国知识分子与人文精神

古代知识分子与刚健有为、自强不息的优良传统

漫谈读书

我和书的故事

喜读《新》

我和北京大学图书馆

我的家庭和幼年时期

在京求学

记忆中的第一次

靠边站

怀念冯友兰先生

论胡适之——关于胡适之的一些感想

忆旧说梦