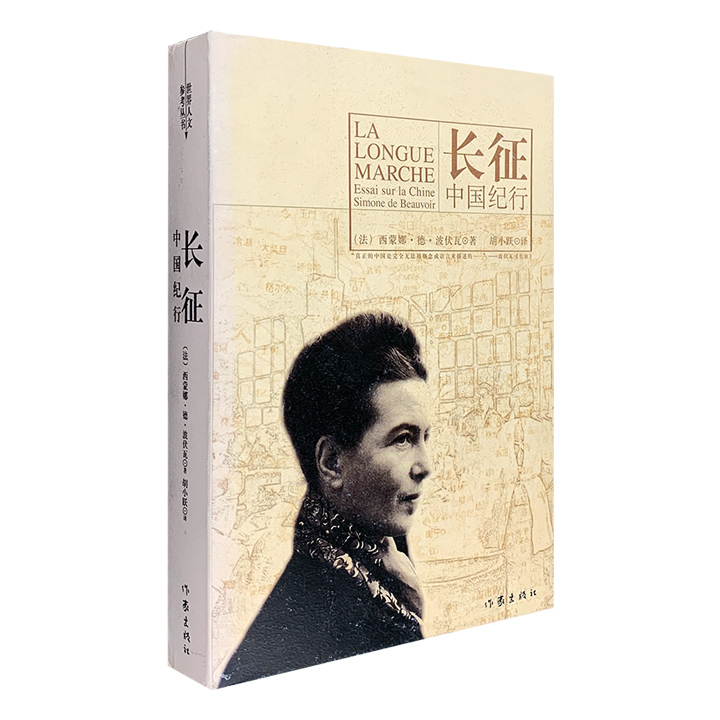

【三星会员专享】市面稀有,仅剩库存!法国哲学家、作家、女性主义者西蒙娜·德·波伏瓦《长征:中国纪行》全一册,为波伏娃1955年访华后写就的著作(1957年初版于法国)。《长征》堪称是一部中国百科,其内容涉及中国的历史、哲学、宗教、文学、建筑、工农业生产、家庭、国防等各个方面,波伏瓦在书中介绍了她访问过的中国城市,讲述了她所见到的人和事,并详细描写了参加1955年国庆盛典的情况。本书具有特别的价值,不单是研究波伏瓦的宝贵一手资料,也是研究中国文化在国外的传播的重要参考。定价36元,现团购价29.9元包邮!

★ 32开平装,作家出版社出版

★ 历时四年翻译,时隔半个世纪,中文版初次引进

★ 波伏娃于上世纪五十年代中期访华后的著作,是这位“法国和全世界的*杰出作家”在法国“不畅销”的作品

★ 书中引用的大量资料与数据加上波伏娃本人的实地考察和理性分析,展现了一个外国作家眼中的真实中国,颠覆了西方舆论曾经对中国共产党的妖魔化

友情提示:本书为绝版库存,书籍略有泛黄,品相较旧,但内页完好,介意的读者请慎拍

《长征》是时代的忠实记录:“将来,人们可能会对这本书提出的主要批评之一,是它明天就会过时……但中国现在发生的故事太激动人心了,各个阶段都值得记录下来。”

《长征》涵盖中国百科,其内容涉及中国的历史、哲学、宗教、文学、建筑、工农业生产、家庭、国防等各个方面:“这个国家不是一个可以分析的概念。它有自己的气候、植物群和习俗。这是一个有血有肉的现实,要试着去破解。”

作者引用了很多资料和数据,加上实地考察和理性分析,展现了一个外国作家眼中的真实中国。

《长征》是1955年波伏瓦访华后写的著作。波伏瓦在书中介绍了她访问过的中国城市,讲述了她所见到的人和事,并详细描写了参加1955年国庆盛典的情况。

作者简介

西蒙娜·德·波伏娃Simone de Beauvoir (1908.1.9—1986.4.14),二十世纪法国*有影响的女性之一,存在主义学者、文学家,19岁时,她发表了一项个人“独立宣言”,宣称“我绝不让我的生命屈从于他人的意志”。波娃头脑明晰、意志坚强,具有旺盛的生命力和强烈的好奇心。波伏瓦一生著作甚丰,其中以荣获龚古尔文学奖的长篇小说《名士风流》、被奉为女权主义圣经的理论著作《第二性》和鸿篇巨制的四卷本《波伏瓦回忆录》*为突出。20世纪50年代,波伏瓦访问中国,遂有《长征》(1957)问世。其他重要作品有《女宾》《他人之血》《存在主义与民族智慧》等。法国前总统密特朗称她为“法国和全世界的*杰出作家”;另一位法国前总统希拉克则在一次讲演中说:“她介入文学,代表了某种思想运动,在一个时期标志着我们社会的特点。”

译者简介

胡小跃,中国作家协会会员、中国翻译家协会专家会员、全国法国文学研究会理事、法语译审,参加过《世界诗库》《外国文学名著赏析辞典》《世界名诗鉴赏辞典》等大型图书的编写工作,发表过《朗贝西与他的〈茶师与茶屋〉》《乌黛丝的诗歌创作道路》《一个畅销书作家的文学探索》等论文,主要译著有《孤独与沉思》《六个道德故事》《黑蜘蛛》《自由的目光》《巴黎的忧郁》《灰色的灵魂》《午后四点》《加斯东·伽利玛——半个世纪的法国出版史》等五十多部,2002年被法国文化部授予“文艺骑士”荣誉勋章,2010年获第二届傅雷翻译奖。

前言(摘录) by 波伏娃

飞机在戈壁沙漠上空飞行。机舱里有两个捷克人、三个苏联人、一个匈牙利妇女和她的小女儿,还有一个南非人和两个法国人。前几位都是技师及一个技师的太太,他们是返回自己的工作岗位,后三位是中国政府邀请的。在万隆会议上,周恩来向全世界发出了邀请:“到中国来看看!”我们就受益于这一政策,有些让人不敢相信。那个南非人一头金发,漫不经心,穿着一件方格短衬衣,手里拿着一把斧头,斧头的木柄上雕刻着民俗图案。他刚刚从好望角到巴黎、伦敦、赫尔辛基和华沙走了几个月。在莫斯科机场,当他从高音喇叭的嗡嗡声中分辨出“北京”这两个字时,他眨着眼睛,说:“我不是在做梦吧?”至于我,一宿没睡,飞行了36个小时,其间迷迷糊糊打了几次盹,吃了几次配红色鱼子酱的早餐,让我觉得这好像不是在旅行,而是在完成一个短暂的仪式。到了伊尔库茨克,即苏联与蒙古边界的时候,苏联人为庆祝飞越国界,给我们一个个倒伏特加:从另一飞机转机过来的几个西班牙人和葡萄牙人过来与我们碰杯。在乌兰巴托,飞机在一个大草坪中停下来休息,能闻到茴香和青草浓烈的味道。我认出了在《亚洲风暴》中看到过的圆圆的白色蒙古包、马匹和大草原。这会儿,鼻子贴在飞机的舷窗上,凝视着雾蒙蒙的天空底下寸草不生、色彩单调的沙漠,我开始相信很快就要到北京了。我困惑地问自己:“究竟会看到一些什么呢?”

我对古代的中国不感兴趣。对我来说,中国开始于《人类状况》法国作家马尔罗所描写的悲惨年代,结束于1949年10月1日天安门城楼上的辉煌胜利。在这段漫长岁月里,一场火热而正义的革命不但把工人和农民从剥削中解放了出来,也把整个中国从外国人手里解放了出来。

英勇的年代结束了,现在的问题是国家的工业化。在这个国家的6亿人口中,有5亿多是农民,另有7500万手工业者。

实地考察这样一场变革的开始,我觉得是个很好的机会。我知道,这场变革是在经济与社会背景十分特殊的情况下进行的。中国在很大程度上依赖苏联,没有苏联,它就不可能建立自己的重工业。然而,它与别的人民民主国家又很不相同。尽管都是由共产党领导,中国的革命只完成了一半。资本主义、私有财产、投机、遗产还存在,这些东西将在非暴力的前提下逐步消失。我想,中国与最终实现资本主义的国家不同,与已经成功地实现社会主义的国家也有区别。它的真实面目是怎样的呢?我知道它很贫穷:可我有必要随身带肥皂、牙膏、墨水和信纸,好像是前往阿黛利群岛吗?中国有飞机。多少架?我能奢望去趟西藏吗?我读的报道和我咨询过的人都安慰我说,中国人民现在生活得十分快乐。有些游客认为苏联人太严肃,他们向我大赞北京的美丽、广州的魅力。法国人、捷克人、阿根廷人,他们全都恋恋不舍地叹息道:“啊!中国!”在那里,人们在学文化的同时,还能得到政府提供的物质保障;将军和国家领导人同时也是文人墨客,这样的国家,给人以许多梦想。我在巴黎看过京剧:我想是悠久的传统与热火朝天的现实结合在了一起。在众多吸引人的口号当中,有一句叫做“悠久的传统,崭新的国家”。我感觉到中国是一个有序而神奇的国家,虽然贫穷,却有着富足才有的甜蜜,尽管任务艰巨,但有着东方其他国家所陌生的自由。在中国,红色是象征幸福的颜色,我发现这颜色其实是粉红色的。我觉得我将前往的土地像《消失的地平线》中的香格里拉和卡贝的《伊加利亚之旅》一样不可思议:各种不同的东西都和谐地融合在一起。

六个星期后,我逆时针穿越了戈壁。阳光下的沙漠金灿灿的,四周都是耀眼的雪山。中国也改变了面貌。无论是黑的、灰的还是粉红色的,没有任何颜色能象征它了:它变成了一个现实。人或物的形象,色彩越是夸张,越说明内容的贫乏:真正的中国是完全无法用概念或语言来描述的,我尝试过,但失败了。它不再是一个“概念”,而是一个具象。我要讲述的,就是这种具体化了的东西。

坐飞机旅行,一切都来得很快。突然,雾气消失了,大地有了颜色:在我的下方,就是中国了。它绵延无际,十分平坦,被分隔成一小块一小块,或紫色,或深绿,或浅褐色。一个村庄,孤独得像个岛屿,离我们越来越远。村里只有一堆土屋,四方形的,中间有小院子。五颜六色的土地与广阔而单调的西伯利亚大农庄形成了鲜明的对比,显然,这里的农田没有集体化,每一块土地都属于不同的主人。我没有立即明白,为什么我感到眼前如此荒凉:哦,原来,没有一棵树。村里没有一个树影,从飞机上鸟瞰,这片肥沃的平原光秃秃的如同一块沙漠。

突然,有人叫起来:“长城!”我隐隐地看见了它。飞机开始下降,围着一个湖盘旋,我斜斜地逆光瞥见一座高高的宝塔,然后是一个金顶的楼阁:这些建筑太具有中国特色了,我竟有点茫然。有人向我指着远处的北京,但我没看见那座城市,只看见一些灰色的树。飞机降落了,那个南非人冲向舱门,我跟着他,但被空姐制止了:一个官员上来检查我们的证件。我的第一个惊讶之处:这不是伊加利亚,而是一个真正的国家,在某些方面与其他所有的国家都一样。第二个惊讶的地方:这是一个与其他所有国家都不一样的国家。共产主义这个概念是如此空泛、如此抽象,遮掩了最基本的地理坐标。下飞机时,我看见黄皮肤、黑头发、穿着薄薄棉布服的人在机场里忙碌时,我才意识到,我是在亚洲。有些代表穿着1911年国民党的支持者采用的紧身硬领制服,安慰我们:“中国人民在焦急地等待着我们。”这时,我闻到了地面涌上来的强烈的植物味道,空气潮湿,四周是鲜红的花坛。我没料到这里竟有非洲瓜特马拉那样炎热的异国情调,对我来说,那是与奴隶制、与压迫联系在一起的东西。

在一个挂着列宁、斯大林、布尔加宁、赫鲁晓夫像的大厅里,我们坐在长桌边,喝着柠檬茶,等待行李。除了绿茶以外,这可以说是中国人的国饮了。然后,在一个姓蔡的年轻翻译的陪同下,我们上了一辆汽车。土黄色的道路两旁长着玉米和陌生的植物:一些穿着蓝色长裤、光着膀子的男人在翻土;还有一些人坐在门前的木挡板下喝茶,或用传统的竹扁担挑着水桶、篮子和篓子,在路上疾行。他们戴着宽大的草帽,像极了古画中的中国挑夫。我很乐意把他们当做是一个个群众演员,他们是在向我暗示,我到了中国。可是,不,那些古代的情景,完全属于现在。中华人民共和国并非一夜之间诞生于虚无之中,过去的影子仍未消失。手拉车、骡车、自行车,还有几辆卡车,时间层层地重叠在一起,把我淹没其中。我远离了巴黎,在远东的某个地方,可在哪里呢?妇女们剪着短发,或扎着两条辫子,垂在脸的两边。她们像男人一样,穿着蓝色长裤,搭配着各种上衣,或是白色的短袖衬衣。在一个十字路口,许多脚踏三轮车停在树冠下面:车夫们懒洋洋地躺坐在车后座上,像意大利的马车夫一样抽着烟、聊着天、打着盹。“我们很快会有更多的汽车,脚踏三轮车会消失的。”翻译说。我们经过一些工地、几座正在盖的楼房和几栋新屋,穿过一堵灰墙,来到狭窄的街巷里。这里房子低矮,也是灰色的,临街的是一些没有窗户的墙,地面是夯土。接着出现了几家店铺,橱窗上有几个鲜红的中国字;红色的旗帜,上面写着黑字,算是招牌了。很漂亮,但让人觉得是进了某个大村庄。这真是中国的首都吗?蔡好像看出了我在想什么,他一挥手,夸张地做了一个扫除的动作,“我们很快就会把这个街区拆掉了:已经列入计划。”我们接着往前走。不讲究好不好看,只相信将来,这告诉我,我确实是在一个进步国家。我们来到一条大街上,一条有轨电车的轨道把大街一分为二,路两边有绿色的花坛。这就是北京的主动脉,街上的自行车跟在荷兰的小巷里一样多。很少看见汽车,一辆红色的公共汽车,车顶篷有“斯柯达”标志。椭圆形的指挥台上,画着黑白相间的斑马线,有时四周还有花丛。警察站在上面,用一个喇叭筒在指挥交通。他们穿着橘黄色的上衣和短裤,护腿套、帽子和有皮护手的手套都是白色的。汽车开得很慢。蔡指着我们左边的一堵赤褐色的墙,说,这就是紫禁城。一座红色和金色的楼,被这堵墙围在中间,有个与地面一样高的门,朝着大街。这是皇宫的旧门,现在成了政府的大门。墙到了平台的地方变宽了,出现一个拱门,这是另一座楼。我们经过了天安门。这些建筑也让我困惑:我知道它们朱红色的柱子、盖着金瓦的翘顶完全是中国式的,但觉得它们与这座城市不协调。如同我在飞机上看到的塔与殿,那些象征着北京的东西似乎告诉我,我到了北京,但并没有让我见到北京。

今晚,我将见不到北京:到宾馆了。我站在房间的窗前,凝视着夜幕降临的大街。路灯照亮了砖木建筑,它们不丑,也不美,没有特点。楼前广场的左边,一些光着膀子的小伙子在打篮球;大街对面,有个灯光明亮的体育场,几百个观众在看篮球赛。当灰色的小巷都被拆掉之后,整个北京会不会就像这条大街?那要去哪里才能看到真正的中国呢?在蔡一挥手断然否定其表面繁华的过去和肉眼还看不到的未来之间,当今好像还不是一块坚实的大地。总之,我已经明白,这个国家不是一个政治实体,也不是一个可以分析的概念。它有自己的气候、植物群和习俗。这是一个有血有肉的现实,要试着去破解。

…………

结论是(我到达北京的当天晚上就预感到了),中国不可能一步到位。哲学上的抽象定义在这里成了很具体的现实:现在只是一个过渡,有其界限。游客们无法快乐地静静观赏,每看到一个场景,他们都知道,这既是过去遗留下来的,也是今天刚刚开始的,静止地看待它就是歪曲它。在确实的历史与严密的计划之间,没有梦想的位置。所以我很快就明白,关于中国,不应该去写一部严格意义上的通讯报道。报道探索是一种稳定的现在,各种因素互相作为,互为关键。它通过偶然的、充满多种意义的事实,试图到达反映整体的目的。在中国,没有什么东西是偶然的,一事一义,它不是通过与其他东西的比较,而是通过大家共同的前途来确定自己的意义。别白费心机试图去描述这个国家:它需要的是解释。

1955年9月

后记 by 胡小跃

2006年10月,我陪同波伏瓦的密友、联合国教科文组织文艺处原处长戈贝尔女士在中国六大城市的十所大学作关于波伏瓦的巡回演讲。一路上,无论在机场还是在车站,甚至在旅馆等待工作人员的时候,只要有空隙,已过古稀之年的戈贝尔女士就会从随身手袋里掏出一本发黄的旧书。我好奇地凑过去看是什么书,原来是波伏瓦的《长征》。我早听说过这本写中国的书,一直想看,但很难找到。戈贝尔女士说,这本书绝版了,这么多年来一直没有再版重印,她的这本还是从古旧书店里预定了很久才得到的呢!

《长征》是1955年波伏瓦访华后写的著作。当年她和萨特在中国所走的路线,和我们2006年的那次巡回演讲路线几乎相同,连季节也差不多。所以,我们一路走一路读,走到哪座城市便读关于哪座城市的章节,然后试图在这座城市里寻找波伏瓦在书中提到的地方。不知不觉,一本厚达600页的书就这样在路上被我们读完了。送戈贝尔女士上飞机回国时,我对她说,我决定了,要在中国出版这本书。

于是联系法国出版方。谁知出版此书的伽利玛出版社也没有几本样书了,只有几个留做档案的保存本,不过他们很快就把全书复印了寄来。波伏瓦的各种著作在法国不断再版,唯有《长征》例外。为什么?他们不方便告诉我,我却知道一定是销售原因,而影响销售的最大可能是内容的“过时”和观点的“陈旧”,可我认为,恰恰是这种“过时”和“左倾”,使这本书具有特别的价值,它不单给我们研究波伏瓦提供了宝贵的第一手资料,也让我们通过一个外国学者和作家的眼睛,从另一个角度来反观和审视中国的政治历史和社会文化,我们还可以以此来研究中国文化在国外的传播以及在传播过程中出现的种种问题。

20世纪50年代,正是波伏瓦的声望达到高潮的时期。1949年《第二性》的出版使她成了当时世界上影响最大的女权主义学者之一,1954年,她的长篇小说《名士风流》获龚古尔奖,又奠定了她在法国文坛的地位,各国都争相邀请她访问。她和萨特曾多次访美,但他们对那个高度发达的资本主义社会并不以为然;相反,他们的知识分子性格和骨子里的傲慢与反叛,使他们一度与社会主义和共产主义靠得很近。这时,苏联和中国向他们伸出了热情之手。上世纪50年代中期的中国,应该说形势大好,“三反五反”运动使国内安全有了很大的改善,土改的完成让广大农民看到了希望,农业合作化运动接近尾声,第一个“五年计划”如火如荼,新中国的经济迅速发展,政权得到巩固,国际影响在逐渐提升,即将在印尼召开的亚非会议也力邀中国参加。而这时,以美国为首的西方势力则不断向中国施压,除了经济上的封锁,在政治和外交上也不断进行诽谤、污蔑和围剿,国际社会普遍存在着对中国的怀疑、误解和敌意。为了让世界了解中国,改善中国的国际环境,周恩来在万隆会议上向国外友人发出了“到中国来看看”的邀请,于是,世界各国的数百个代表团来到了中国,人数接近两万。波伏瓦和萨特就是在这种背景下来华访问的。来之前,他们阅读过一些关于中国的书,接触过一些到过中国的友人,“知道中国很穷”、很落后,但也有人向他们大赞北京,说中国人民生活得很幸福。为了真正了解这个新生的政权,他们决定接受邀请,前往中国:“实地考察这样一场变革的开始,我觉得是个很好的机会。”波伏瓦说。

1955年9月,他们访问苏联之后,穿过西伯利亚,从莫斯科坐飞机来到中国。先在北京作短暂停留,然后访问了东北的几个重工业城市,月底赶回北京参加国庆大典。他们登上了天安门城楼,见到了毛泽东、朱德等党和国家领导人,并一同检阅了游行的群众。国庆之后,他们又南下南京、上海、杭州和广州。45天的访问结束之后,萨特应《人民日报》之约,写了“我对新中国的观感”,发表在11月2日的该报上。他在文中盛赞中国的发展变化,谈到了工业发展、农业集体化运动、文字改革、作家的思想改造和社会主义路线等许多问题,对新中国的未来寄予了巨大的希望。但在法国,反华势力依然强大,反共之声不绝于耳,《世界报》《费加罗报》等几家主要报纸都大放厥词,攻击新中国的政策,污蔑和诋毁新中国的成就,并讽刺萨特和波伏瓦是拿了中国的钱,替共产党唱赞歌。为了回应这些攻击,萨特举行了记者招待会,对那些予以严厉驳斥,并组织了大量文章,发表在他任主编的《现代》杂志上。萨特原打算写一部关于中国的长篇报道,但未能如愿。一年多之后,倒是波伏瓦拿出了一部关于中国的大部头,这就是我们现在看到的这部《长征》。

《长征》堪称是一部中国百科,其内容涉及中国的历史、哲学、宗教、文学、建筑、工农业生产、家庭、国防等各个方面,波伏瓦在书中介绍了她访问过的中国城市,讲述了她所见到的人和事,并详细描写了参加1955年国庆盛典的情况。全书分七章,夹叙夹议,有介绍性的陈述,有见证性的描写,也有思辨性的评论。作者发现,“这个国家不是一个可以分析的概念。它有自己的气候、植物群和习俗。这是一个有血有肉的现实,要试着去破解。”她意识到,“真正的中国是完全无法用概念或语言来描述的,我尝试过,但失败了。它不再是一个‘概念’,而是一个具象。我要讲述的,就是这种具体化了的东西。”所以,书中用大量篇幅记录了她在中国访问期间的所见所闻,甚至抄录了许多数据。有人指责她仅凭这种浮光掠影的参观就试图解读中国,她反驳说:“我也承认只看一次不足以看清一个物体的各个方面,但我常常感到,它也显示了一些东西。在马路上散步,是一种不容置疑、不可替代的经验,对于了解一座城市,它比最英明的推测也强百倍。”还有人讽刺她的中国之行是共产党的一次政治宣传,参观和访问是“被安排的”。她对此回应说,“在接受邀请的时候,我没有签订任何契约”,不会因为这种免费旅行而违心为邀请方做些什么。她还指出,她在中国出入自由,中方没有刻意向她隐瞒什么,她可以随意上街,和普通群众谈话,甚至接触在华的反共人士。她坚信自己不会被误导,并努力做到公正客观,“陪同参观、自由散步、讲座、谈话、各种聚会和阅读互相配合,弄清了许多问题,最后给我提供了重要的素材。我并没有满足,回巴黎以后,我咨询了许多专家,阅读了许多著作。我希望能听到‘另一种声音’,便仔细分析了反新中国的文学。除了敌对的评论,我找到的东西跟中国方面给我提供的全都一样。”而且,她清醒地知道,“将来,人们可能会对这本书提出的主要批评之一,是它明天就会过时……但中国现在发生的故事太激动人心了,各个阶段都值得记录下来。”

她怀着巨大的热情和善意去观察、去倾听、去感受,并发出由衷的赞叹。在北京,她参观了故宫,看了皇家园林,也去了天桥看杂耍,“我一边兴致勃勃地观看街景,一边了解北京人的日常生活。”在她眼里,“每个人都有自己的位置,任何事情都井井有条”,孩子们“快乐活泼,笑得可爱,成群结队……健康而整洁”。她认真分析新中国的方针政策,比较中国农村改革的成功与东欧国家集体农庄的失败,用苏联的失误来反衬新中国的英明和正确:“中国领导人具有智慧和才干,他们和睦地与广大群众站在一起,从来不违背人民的利益。”中国“没有对马克思主义进行生搬硬套”,而是从自己的实际情况出发。“中国已经找到出路,正奔向无限的未来”,“它代表着历史上一个极其动人的时刻:人民在彻底地改造自身,以成为一个真正的人。”

然而,她并没有像某些人所认为的那样,被现象所迷惑、被宣传所蒙蔽,而是清楚地看到了新中国的种种不足,发现了中国共产党党内的异常斗争,敏感地意识到政策在不时地纠正和调整,察觉到领导人的讲话并不完全一致。她不想看到一个“被官方的乐观主义所极大粉饰的中国”,试图客观而真实地给中国一个评价。她告诫大家:“在中国,有个错误一定要避免:那就是静止地判断问题。”她反对有些对华友好人士盲目赞赏中国:“说中国的农村比法国的农村更舒服、更富裕,那是不现实的……说中国的妇女总体而言是世界上最解放的妇女,这也是不正确的;因北京大主教公开表示拥护当局而对新中国赞不绝口,这也是幼稚的表现。”她认为“应该实事求是地看待中国,看不到它所面临的困难就是无视它的努力”,并且担心那些热烈拥护新中国的人盲目赞扬会起反作用。

…………

《长征》的翻译历时四年多,也堪称是我的翻译生涯中的一次“长征”了。我事先知道这本书复杂,但没想到会复杂到这种程度。在翻译过程中,我萌生过放弃的念头,而且不止一次。我不时地意识到,这恐怕是一本无法翻译的书,一次难以完成的“长征”。难的不是文字的理解和表达,而是鉴别事实、还原引文、核对书中出现的数千个人名、地名。由于国外的许多汉学家和译者当年往往采用韦氏拼音法,而版本又不完全一样,加上中国方言的影响,别的译音法的介入,使得人名的翻译显得十分复杂,有时,同一个人名有三四种写法;有时译文的人名与原文相距甚远,涉及到中国古代人物,还有用字号来代替姓名的,而且各时期的汉学家对人名的翻译处理也不完全一样。所以,许多人名都必须追根溯源,查考大量资料才能定夺。地名的翻译相对简单,但有时也相当不易,波伏瓦所据资料众多,而这些资料的对地名的处理又不尽一致,陕西和山西、湖南与河南、河北与湖北常常混淆,为了作出准确的判断和正确的选择,往往要研究文中的每一个字,考证大量资料。

…………

好在有微博。除了请教大量的专业人士和译者编辑朋友,以及包括戈贝尔夫人在内的法国友人,我还利用微博向网民们求助,不少粉丝也帮着转发,很多我数天甚至好几个星期没能解决的问题,第二天甚至几个小时后就得到了满意的答案或者是重要的线索,真的要感谢这些素不相识的朋友。没有他们,我的“长征”之路可能还要没完没了地走下去。

2011年12月29日

《长征-中国纪行》

作者:波伏瓦

出版社:作家出版社

ISBN:9787506363396

出版时间:2012/9/1

开本:32开

页数:421

定价:36.0

目录:

前言

第一章 发现北京

第二章 农民

第三章 家庭

第四章 工业

第五章 文化

第六章 防卫斗争

第七章 10月1日

第八章 中国的城市

结论

译后记